建筑是凝固的历史,是造型艺术的一种。“建筑工艺”具有物质性和精神性,既是表现性艺术,又是抽象性艺术。武陵山区最早居住形式为穴居、巢居和窝棚。随着生产力发展,“巢居”演变成为“杆栏”建筑。在元明清时期,土司衙署、祠堂建筑和宗教建筑雕梁画栋。现代以来,在土家族“转角楼”技艺的基础上,吸收汉族的马头形封火墙和四合院等建筑技术,致使土家建筑文化丰富多彩。通过多次前往武陵山区进行实地采风,我把土家特色明显的代表建筑归纳为“三大件(类)”:转角楼、八角凉亭和木廊花桥。

一、转 角 楼

“转角楼”是土家族标志建筑,土家语称之为“吼嘎”。世居在武陵山区的土家族人的木屋瓦房多为特殊的“转角楼”,即在正屋的左、右端前伸出两层木楼,厢房安装花格栏杆,飞檐翘角。武陵山区现存的成千上万栋土家族转角楼多分为上下两层,有的楼下作为羊圈,有的用作柴房。上层住人,正屋中间为堂屋,供奉历代祖先神龛。

永顺县大坝乡双凤村土家族转角楼

在武陵山区青山碧水之间,一栋栋饱经风霜的土家族转角楼或者依山靠峰,或者傍河临桥,形成一道道亮丽的风景线。现在保存土家族转角楼较多的特色村寨地势较高,同姓同宗组成的土家寨子常用土家语作寨名,如麦寨(汉意为“太阳照到的寨子”)、苦竹寨等。桑植县利福塔镇苦竹河村山坡上的传统村落苦竹寨,是土家族聚居的古寨。苦竹寨是个颇具土家文化内涵的古寨,土家语“苦竹”是汉语“山坡”的意思,土家语地名苦竹寨是汉语“山坡之寨”的意思。苦竹寨布阵在山坡上,几条青石板路纵横交错,百余栋转角楼错落有致。苦竹寨创建于元代,兴盛于明清土司时期。据清代《乾隆桑植县志》载:清代雍正年间,茅冈长官司千总张文儒治理澧水上游的苦竹河等地,客栈、商铺、绣楼、作坊俱全。

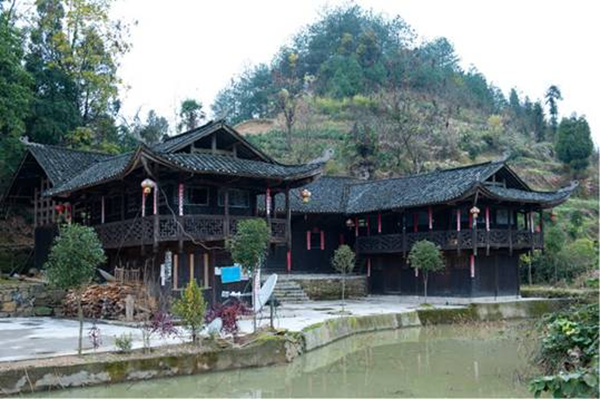

图为宣恩县沙道沟镇桃子岔村彭家寨土家族转角楼群

武陵山区也有以姓氏作为寨名的,如覃家寨、向家寨、田家寨、彭家寨等。湖北省宣恩县沙道沟镇桃子岔村彭家寨的土家族转角楼群,被誉为“土家建筑活化石”。彭家寨保存的23栋干栏式转角楼,全凭榫卯、穿斗等方式连接,小青瓦、花格窗,木栏扶手,走马转角。彭家寨单体建筑多为正屋三间、厢房吊层,常以一正一横为主、一正两横的“撮箕口”为辅。因为建造年代从清代延续至现代,建造手法从过渡形态到成熟形态的“骡子屁股”。而采用架空、悬挑、掉层、叠落等手法,使单栋转角楼形态庄重。因此,全国建筑学者纷至沓来。土家文化研究专家段绪光评价它:“是武陵山区保存完整的土家族转角楼群之一。”2013年,彭家寨被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。2018年以后,保护彭家寨案例两次登上威尼斯建筑双年展舞台,成为世界建筑界的焦点

永顺县土家族转角楼

武陵山区还有用汉语作寨名的,如永顺县大坝乡双凤村、慈利县三官寺乡吴王坡、桑植县峰峦溪、武陵源区索溪峪街道双峰村和永定区四都坪乡、王家坪镇以及沅古坪镇等。永顺县大坝乡双凤村是为罕见的土家文化中心,早在20世纪50年代,就被民族学家潘光旦教授誉为“中国土家第一村”,为党中央、国务院识别土家为单一的少数民族作出历史贡献。双凤村的民族建筑现有土家族摆手堂、转角楼群和五谷祠等。双凤村里,一条青石板路连接村寨,两边为错落有致的土家族转角楼。全村共有56栋木制小楼,年代久远的建于明末清初。2011年,永顺县大坝乡双凤村被湖南省人民政府公布为第九批省级文物保护单位。

桑植县刘家坪乡长征村转角楼

2014年,又被国务院公布为全国重点文物保护单位,还被国家民委认定为“中国少数民族特色村寨”。永定区王家坪镇村落文化底蕴深厚,古槽门和转角楼等古建筑遍布各村。中国土家族生态博物馆石堰坪村、全国美丽休闲乡村马头溪村、中国少数民族特色村寨关水坪村的张氏土家族转角楼群、紫荆塔村清代修建的土家族转角楼群、砂子垭村清代修建的老屋湾土家族转角楼群和桥边河村清代修建的土家族花桥享誉国内,以致永定区王家坪镇成为全国“中国传统村落”最多的乡(镇)。住房和城乡建设部、文化和旅游部等六个部门已将湖南省永定区王家坪镇石堰坪村、伞家湾村、关水坪村、马头溪村、紫荆塔村、太阳山村、宋家溪村、桥边河村、砂子垭村、韭菜垭村和木山村等10多个村列入《中国传统村落名录》,编制传统村落建设规划,确定保护古建筑的对象及其发展措施。“石堰坪古建筑群”是全国重点文物保护单位、中国少数民族特色村寨、湖南省少数民族特色村寨和湖南省特色旅游名村。石堰坪村是土家族建筑群保存较好的村寨,民居建筑建于清代、民国时期。现有土家族转角楼180栋,重点保护民居建筑85栋 ,样式有“干阑式”“挑廊式”两种。

武陵源区“双手推车”转角楼

武陵山区有些山寨设有寨门,寨子中心辟有广场。寨子中央建有摆手堂,为土家族人跳摆手舞、祭祀中心。土家族人在正屋左右一头或两头,与正屋垂直向外延出一组或多组排架,每排柱子长短依地势高低而取舍,形成杆栏楼宇建筑,即“转角楼”。转角楼多为三排两间,其屋脊低于正屋屋脊。修得最多的转角楼是一正屋一厢房,土家族人称之为“钥匙头”。富有人家修的双厢走马转角楼为一正屋二厢房,围成“撮箕口”,甚至在口前加上“朝门”,形成“四合水”。转角楼最有特色的地方是司檐和龛子。山墙与挑檐相接,成为司檐。龛子是转角楼的厢房,外有悬空走廊。吊脚形式依地形有临坡吊、临水吊、半边吊、双手推车两翼吊等。谓之楼,须有梯可上,楼梯令人目不暇接:有直上的、有斜上的,有石的、有木的,有从室里上的、有从室外上的……拾级而上至楼房,对子门的两侧放小格窗棂。楼阁多为闺房,是土家姑娘绣花、做鞋、织“西朗卡普”之地。走廊是由落地柱向外挑出的挂柱形成过道,有单面的、双面的,称为“走马转角楼”,需有较高木匠技艺者方可为之,故传民间歌谣:“木匠难起转角楼,铁匠难打铁绣球”。转角楼两边上端,檐角翘起,雄伟壮观。转角楼的挂柱下常饰木雕金瓜,走廊装木花格,门窗除雕以“回”“喜”字等吉祥图案。转角楼“脚”参差不齐,柱子粗细不匀,眉毛枋凸翘不一,可谓形曲意直。土家民居的特点为:“八字朝门青瓦屋,飞檐翘角转角楼”。2009年,传统美术“土家族转角楼建筑”项目被湖南省人民政府列入第二批省级非物质文化遗产名录。2011年,“土家族转角楼营造技艺”被国务院列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

二、木 廊 花 桥

土家“木廊花桥”是中国桥梁经典。土家祖先在溪河上面架的“花桥”木廊只有一层瓦屋,或者一层一檐。桥面上建廓者,意在保护桥梁免遭雨淋腐朽,又可供过往行人小憩。土家地区花桥设计独特,装饰华丽,由桥墩、桥廊、桥亭三大部分组成,故称“木廊花桥”,亦称“凉桥”。桥墩用青色岩石砌成,以桐油石灰或者水泥缝合,呈梭子形上下排列。墩子铺设抱大桥木,以柏树、楠木为佳。在桥木上面再铺横木板,厚约2寸。横木板比桥木宽,两边等距离形成飞悬之势。花桥核心部分是桥廊,又叫桥屋。它架设在横木板上,由木柱梁组成。要立中柱、立檐柱,两头边缘处立亮柱,上面穿棋筒架过梁。花桥用木料筑成,靠榫卯衔接,桥面铺板,两旁设置栏杆、长凳。檐柱下脚部分安装坐板,亮柱下脚部分安装靠板,中间形成长廊走道,宽约3米。廊桥建设注重土家风格,屋脊堆制罗汉,四方飞檐翘角。翘角上有的搬鳌鱼,有的做喜鹊。桥头屋檐悬挂“积德留芳”之类的匾额。石桥墩上还建塔、亭,可有多层,每层翼角高翘,绘凤雕龙;顶有宝葫芦、千年鹤等吉祥物。

永顺县芙蓉镇土家木廊

土家“木廊花桥”是民间建筑工艺经典,现在有能力设计、施工的匠师不多。此类桥梁佼佼者,当推龙山县洗车河花桥、桑植县洪家关“贺龙花桥”、慈利县溪口镇花桥、咸丰县丁寨乡十字路花桥、鹤峰县走马镇白果村花桥、恩施市沐抚乡花桥、印江县汪家沟共济桥、德江县楠杆花桥、思南县筑溪佛圆桥、松桃县大路花桥、石阡县汪河花桥、慈利县通津铺镇通津花桥和永定区四都坪乡乌木峪花桥、王家坪镇马头溪花桥等。龙山县洗车河镇“洗车河花桥”由清代乾隆四十五年(1780)绅士萧家霖等人倡修。桥有三孔,为石磴木面花桥。桥顶画有太极图形;两边桥帘刻有各种花纹;走廊两边建有木栏杆,并设平板坐凳。龙山县苗儿滩镇捞车村的“惹巴拉”汉意为“美丽的地方”。惹巴拉风景区的土家族木廊花桥始建于清代光绪元年(1875年)。木廊花桥呈“Y”字形连接三个自然村落,全长达288.8米,为石木结构,桥高五层,气势恢宏。建于清代乾隆年间的土家族冲天楼,以其独特的造型,成为土家建筑的范本。捞车村先后获得“全国特色旅游名村”“全国少数民族特色村寨”“中国传统村落”和“湖南省省级文物保护单位”等荣誉称号。德江县楠杆花桥建于清代道光二年(1822年),长15米,宽5米,木质桥面巧建三重檐、四角攒尖顶长廊。其廊造型颇为特殊:底层为歇山顶长廊,顶层为攒尖顶阁楼,上层、下层两侧增建两个悬山顶屋面,空间组合灵巧,建筑层次丰富。花桥长廊之所以如此修建,与其特殊功能密不可分。原来桥廊上建筑物内供有观音菩萨和杨泗将军,实为建于桥上的“杨泗殿”和“观音阁”。

永定区王家坪镇土家木廊花桥

慈利县通津铺镇竹叶坪村观斗坡屋桥周长108米,面积288平方米。该桥建于清代光绪十九年(1893年),由黎土积募建。慈利县溪口镇杜家溪的“土家木廊花桥”,四角飞翘,雕梁画栋。该桥建于清代光绪三十年(1904年),由王之夔募建。永顺县老司城附近保留多处木屋花桥。永顺县三家田乡白竹村花桥修建于民国11年(1922年),为惹坝沟匠师张大刚建造。廊桥建筑为单檐歇山式顶,中央突出四角攒尖式亭阁,建筑为三间。永定区王家坪镇马头溪村保留一座古老的“木廊花桥”。永定区四都坪乡乌木峪花桥为四扇三间,供过往土家族人歇息。桑植县洪家关贺龙故居“贺龙桥”既长又宽,气势雄伟。张家界国家森林公园老磨湾西北500米处的土家花桥“展卷桥”,雕梁画栋、朱漆彩绘,由作家沈从文题写桥名。永顺县大坝乡向凤生在张家界国家森林公园美食一条街建一座土家花桥,长25米,宽9米,高9米。土家建筑大师李宏进为宣恩县修建一座大型花桥,桥长80.08米,桥宽10.08米,5墩5亭,一层双檐。

慈利县通津铺镇竹叶坪村观斗坡风雨桥

“木廊花桥”是飞架溪河之上的福利性建筑,属于地方善事范畴,常由一寨人或者几寨人邀约捐资修建。花桥是尝“花”品月之地。村寨里的俊男俏女,会聚桥头,或者挑花绣朵,或者嬉戏聊天。2024年12月,永定区谢家垭乡老桥村清代风雨桥、王家坪镇桥边河村清代风雨桥和慈利县通津铺镇竹叶坪村观斗坡清代风雨桥被湖南省人民政府公布为第十二批省级文物保护单位。

三、八 角 凉 亭

永定区教字垭镇凉亭

元明清时期,土家祖先行走陆地,土家道路只有泥巴路、砂子路、石板路和猎路。每个土司建有用青石板铺面的官道,并且修建驿站和“八角凉亭”。土官出行,由轿夫抬轿。土家族人在山垭、山坳有风处修建“八角凉亭”,飞檐翘角。亭修木凳,以供行人歇息、纳凉和躲雨。土家凉亭形似“伞把柱”,以楠木作柱,上尖下圆,雕花镂空,工艺精细,古朴秀美。

慈利县江垭镇和永定区普光寺保存的明代建筑梅花殿顶为“八角出檐”。“修桥铺路造凉亭”是善事,对社会有益处。所以,土家族人纷纷集资出力,修建花桥和凉亭,改善交通条件。有些路旁修歇墩、挖水井,供人歇息时乘凉、饮水。故土家歌谣唱道:“大路凉水凉悠悠,有人吃来有人修;我郎此回修一次,让它清凉又长久。”

武陵源区黄龙洞风景区生态广场凉亭

(作者系张家界市地方志编纂室原正处级调研员)

撰稿 戴楚洲

审核 熊文渊

获取更多咨询请点击www.fy179.com/page14

联系电话:18974411345

E-mial:459702263@qq.com